香港《南華早報》11月27日文章,原題:文物館展出中國移民的家書,有快樂的,也有令人心碎的 數百年來,世界各地的人們通過寫信來表達對遠方家人和親人的感情與思念。在中國也同樣如此,位于廣東東部的潮汕地區擁有一種特殊的書信歷史文化——僑批。

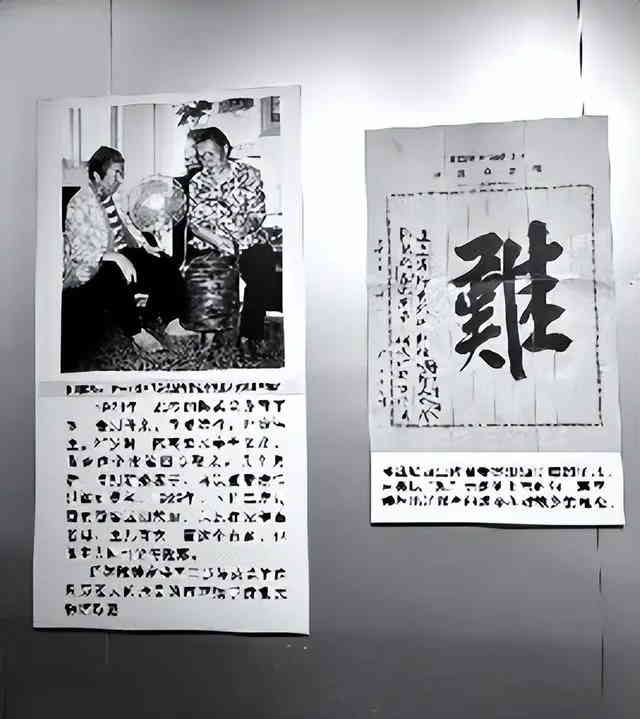

僑批——“僑”指移民,“批”是潮汕話中“信件”的意思——是指19世紀和20世紀期間移居海外的潮汕移民寄往中國的信件和匯函。“僑批檔案”已被列入聯合國教科文組織的《世界記憶名錄》,因其內容為了解中國移民歷史提供了寶貴的歷史文物。大到國家大事、國際關系,小到日常生活、家庭瑣事,僑批都是社會和潮州人生活的反映。為了更多地了解這些信件,我們去了位于廣東省汕頭市的汕頭僑批文物館。汕頭是潮汕地區的三座城市之一(另兩座城市為潮州和揭陽),許多海外華人的根源都可以追溯到這里。汕頭地處沿海,前往其他國家更加方便,尤其是在19世紀,乘船出行是前往海外的最主要方式。家鄉為汕頭的鄭文弼(音)說:“19世紀和20世紀,幾乎每個廣東家庭都有人移居到東南亞、美國、澳大利亞及世界其他國家。對我們來說,這聽起來像是一個童話故事。但對于那些不得不背井離鄉、漂洋過海的人來說,這其實是一種悲傷的經歷。”對于當時數百萬選擇離開中國的移民來說,在海外生活并不容易。汕頭僑批文物館展出的一件僑批上,用黑色墨水寫著一個大大的“難”字(如圖),反映了海外華人面臨的艱辛。汕頭僑批文物館藏有12萬多封此類信件及信件副本,作者們講述了各種日常生活故事,表達了一系列情感。除了匯款信外,僑批還包含一些關于中國經歷的重大變化的片段,并提供了19世紀和20世紀政治與文化的視角。如今,僑批的歷史主要通過汕頭僑批文物館、各種展覽和潮汕人得以傳承,其中許多人已經返回或到訪過汕頭,并為這座城市的發展投入了資金。(作者Mabel Lui,李艾譯)

▲此文章圖文來源:環球時報

管理員

該內容暫無評論